儲能商機大解密:台灣綠能發展最關鍵因素!儲能概念股、系統架構一次看懂

https://pse.is/6w6yyx

儲能係統是一種將多餘電力儲存起來,並在用電高峰時釋放電力的技術。

用最簡單的話來說,就是削峰填谷。以離岸風電、太陽能為例,下雨天和無風日都會影響到發電,

如果可以在發電高峰先將電力儲存起來,有需要時再釋放出來,才能真正讓再生能源更有效率。

根據國際能源總署(IEA)的預測,如果想要實現淨零碳排,

全球電池儲能的裝置容量需要從不到200GW(百萬瓩)在2030年增加到超過1,500GW,

也就是近8倍的提升。

同時,台灣經濟部也正在加速推動儲能系統,預計2025年達到2GW的建設。

不過,儲能的好處顯而易見,細看卻有許多眉角。

要全面理解台灣推動儲能的方向與挑戰,必須先從儲能的重要性開始說起。

儲能是什麼?為什麼再生能源需要儲能系統?

儲能有多重要?

台灣綠能協會理事長李泰安指出,

若沒有儲能技術,台灣依賴太陽能、風力等間歇性能源會面臨極大的供電波動問題,

尤其太陽下山後,太陽光電的發電會立即歸零,導致傍晚以後的夜間尖峰時段供電吃緊。

儲能是什麼?應用一次看懂

儲能係統可以彌補再生能源的波動性與間歇性,是台灣能源轉型重要一環。

在台灣中南部地區太陽光電平均每天可發電的日照時數,大約只有3到4小時,

剩下的時間,電力系統還是需要依賴燃煤與天然氣發電。

因此,儲能係統櫃把白天多餘的電力儲存下來,便成為當代的硬性需求。

致力於研究儲能係統規劃的台灣科技大學教授郭政謙巧妙比喻:

「電力與水一樣,需要穩定供應,而儲能便是電力的『水庫』。」

隨著2030年台灣再生能源比例達到30%,儲能的建置需求刻不容緩。

郭政謙進一步解釋,再生能源與化石燃料最不一樣的地方就是「必須靠天吃飯」。

過去燃燒化石燃料是定期從外部取得煤炭或天燃氣後,丟入火力發電廠,

可以很精準地取得想要的「發電量」。

然而,太陽能、風力發電等這些再生能源需依靠當下的天氣狀況,

很難控制這些發電模組可以產生多少的電力。

以美國夏威夷為例,當地太陽能發電已實現搭配100%同比例容量的儲能係統,

也就是大部分的電都能用掉或是儲存起來。而台灣若未增設儲能,電網壓力將持續上升。

郭政謙指出,台灣需根據再生能源成長設定相應比例的儲能容量,

若預計每年新增2GW太陽能與1.5GW風能,至少需要搭配約1GWh到2GWh儲能係統,才能有效支撐再生能源穩定供應。

儲能係統解密|表前儲能、表後儲能代表什麼意思?兩者差在哪?

儲能係統一般可分為2種類型,一個是安裝在發電端及電網端的「表前儲能」,

另一種是安裝於工商業用電用戶端的「表後儲能」。

可以簡單理解成台電方和企業工商用電方。在「表前儲能」方面,台電是最大的業者。

這幾年台電不只自己努力蓋儲能場,也提供優渥的費率向民間採購儲能設備,吸引大批儲能業主競標。

「為了能最有效率運用電力,避免剩餘電力無處可去,儲能技術是關鍵,必須將發出的多餘電力儲存起來。」

台電公司董事長曾文生曾在再生能源高峰會強調。台電是國內最大儲能購電方,

儲存起來的電力透過「電力交易平台」標售,決定結清價格。

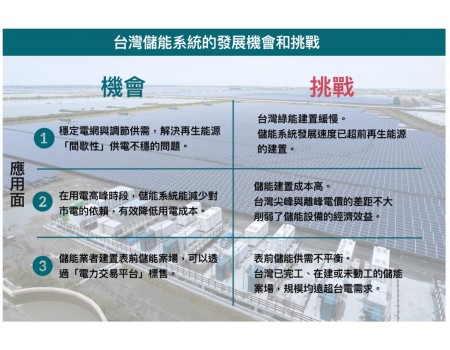

不過,現階段台灣表前儲能市場嚴重供需失衡,無論是已完工或未動工的儲能案場,規模已經遠遠超過台電的需求。

而在今年台灣國際能源週的展場上,可以發現多數能源業者都看好高用電產業「錶後儲能」發展空間及商機,

也就是企業工商用電。 「表後儲能」意指安裝在電錶與用戶之間的儲能設備,

系統通常以小型或中型為主,適合家庭、商業和工業用戶,

大多安裝在工廠廠區內、公司大樓樓頂以及一般家庭的屋頂,

日常中常見的電動車充電樁也屬於表後儲能類型之一。

以企業為例,若廠房安裝太陽能,則白天產生的多餘綠電可以儲存於系統,

夜間或陰天時再釋放使用,達到緩解用電高峰的需求,

「表後儲能應用較複雜,需考慮電價、負載、複合產品疊加及時間套利等因素,對工商業及家庭用戶至關重要。」泓德能源研發長蔡知達表示。

儲能廠商台達與熙特爾也都表示, 真正的儲能商機未來會在表後市場體現,為了應對未來10年再生能源於電網需求的成長,4~8小時的儲能解決方案需求將大幅增加。

工研院綠能所副所長梁佩芳也指出,在購置補貼、電價高漲的情況下,近年來全球家庭儲能係統設置量也逐漸成長,

尤其是在高電價地區,如德國、義大利、英國等地,可透過家用儲能搭配時間電價方式,降低家庭電費支出。而在台灣市場,表後儲能的應用仍在發展中。

儲能市場全面普及,仍有三大挑戰需克服:供需不平衡、電價結構誘因不足、綠能建造緩慢

綠電未來幾年將成為台灣主力電源之一,尤其政府計畫2025年進入「非核家園」,如何加緊利用「儲能」穩定電網成為關鍵。

不過,儲能功用如此重要,為何儲能市場在台灣的發展卻有卡關的狀況?

挑戰1:儲能案場供需失衡,表前儲能退縮場潮

3個月前(2024年9月)表前儲能案場出現退場潮,東和鋼鐵、北基、嘉泥等上市櫃公司的儲能計畫陸續喊停,

目前台電錶前儲能的調頻備轉(dReg)與增強型動態調頻備轉(E-dReg)需求各為500MW,

但dReg的總建置量已達784.7MW,已遠超過台灣2025年的目標,市場出現供需失衡的狀況。

「台灣再生能源進度一直delay,導致儲能發展跑在前面,這其實不是真的供過於求,而是短期供需不平衡。」

大亞集團電通事業群總經理暨大亞綠能總經理莊博貴一語道出,多家儲能業者喊卡退出儲能案場的原因。

想要改善表前儲能供需失衡的環境,台灣綠能協會理事長李泰安建議,沒有廠商會做賠本生意,

也沒有業者會在「供過於求」的情況下還繼續投資,造成過度投資,主因還是資訊控管失靈。

簡言之,當下有多少業者投入設置儲能案場的資訊是不夠公開透明的。

目前業者參與台電儲能競標,無須獲得任何單位核准,

只要向台電申請饋線容量即可,但是,正因為不需要向經濟部或能源署報備,

因此沒有人知道,當下有多少業者投入表前儲能競標。

挑戰2:儲能建置成本高且電價差距小,用戶端投入誘因少

相較於表前電網儲能呈現過熱,表後用戶端儲能卻是另一個風景。

「台灣很可惜,因為電價太便宜,使用者往往疏忽儲能的重要性。」李泰安強調。台灣電價逐年攀升,

今年10月產業電價更平均調漲12.5%、工業用電一度電來到4.29元,

可以發現還是比鄰近國家像是南韓的每度電4.53元、日本的每度電5.17元來得便宜。

《數位時代》採訪多家儲能廠商後,了解到表後儲能市場中僅少數比例廠商選擇設定儲能。

綜合整理發現,主因是儲能建造成本高,回本時間長達8到10年,不符合經濟效益,

因此在過去幾年除了特定對電力品質及不斷電需求的工廠外,市場上對錶後儲能投入意願不高。

電池儲能係統的高成本仍是面臨的一大挑戰。儲能設施的投資額往往高達數千萬甚至上億元。

儲能業者熙特爾解釋,每儲存與釋放一度電的成本約7元,這還不包括運維和土地等相關費用,

目前台灣灰電尖峰與離峰電價差距不大,使得儲能設備的經濟效益受到限制。

挑戰3:台灣再生能源建置緩慢,影響儲能系統發展

不僅儲能成本高,再生能源建置進度也不如預期。

台灣政府的能源規劃目標是到2025年實現非核家園,並將燃氣佔比提升至50%、燃煤降至30%、再生能源達20%。

但現在綠電佔比20%的目標已確定延後,由於新冠疫情影響國際廠商開發進度,預計再生能源比例需到2026年10月才能達成。

舉例來說,太陽能面臨土地不足與居民抗議問題,離岸風電則面臨國產化政策風波,

導致遠渡重洋來台灣的國際一級離岸風力開發商部分退出台灣離岸風力市場,使得國內再生能源發展環境備受挑戰。

「這不僅影響再生能源的穩定性,也使台灣在面對國際碳中和目標時,處於不利位置。」郭政謙指出。

如何更有效解決再生能源建置的困境?李泰安強調,需要更加強政府的跨部會整合協調機制,

並提升國際開發商投資台灣的友善環境,太陽光電和其他再生能源需要統一中央與地方協調的機制,

或是更有效率的綠能跨部會溝通平台,才能一一解決困境。

儘管儲能市場在全面普及的道路上面臨許多挑戰,

但有挑戰意味著背後商機無窮。台灣仍有機會透過協調政策、提升透明度以及技術創新來突破困難。

目前是重新檢視能源規劃的關鍵時刻,政府、企業與民間需攜手合作,加速綠能推動進程,為儲能係統創造友善的投資環境。

唯有如此,才能實現綠電成為主力電源的目標,邁向非核家園,為台灣的永續能源發展開創新局。